AV情報家電 家電製品アドバイザー(エグゼクティブ等級)でオーディオ歴40年以上のyacchiです。

河口湖への1泊2日の旅行に行ってきました。

その様子をYouTubeに上げています。

この記事では、河口湖1泊2日旅のYouTubeでは伝えきれなかった詳細情報、歴史的背景まで徹底解説しています。

この旅の臨場感はYouTube動画でチェック!

今回の撮影機材

今回使用した撮影機材は以下です。

今回、ソニーα7cⅡ をメインに動画撮影をしました。

一眼カメラでの動画撮影は静止画とはまた違った勉強が必要です。

一眼カメラのジンバルは持っていないので、歩き撮りをしたい場合に DJI Osmo Pocket 3 が活躍します。

3軸ジンバルのカメラなので、手振れはかなり抑えられます。

レンズは直近に購入した SONY FE 20-70mm F4 G 1本で撮影しました。

このレンズは珍しい広角側20mmスタートの標準ズームレンズで、動画撮影には最強です。

また、奥様は「VLOGCAM ZV-1 II」で撮影しています。

「VLOGCAM ZV-1 II」での撮影動画も所々に挟んでいます。

動画の色調整は難しいですね。

特に違うカメラ間の色味の合わせ方は本当に難しいです。

カラーコレクション・カラーグレーディングは以下の本で勉強を始めたばかりです。

う~ん、奥が深い…

- カメラ

ソニーα7cⅡ

DJI Osmo Pocket 3

VLOGCAM ZV-1 II

- レンズ

SONY FE 20-70mm F4 G

- マイク

ソニー ECM-G1

- NDフィルター

K&F Concept 72mm 可変NDフィルター ND2-ND32

- NDフィルターアダプターリング

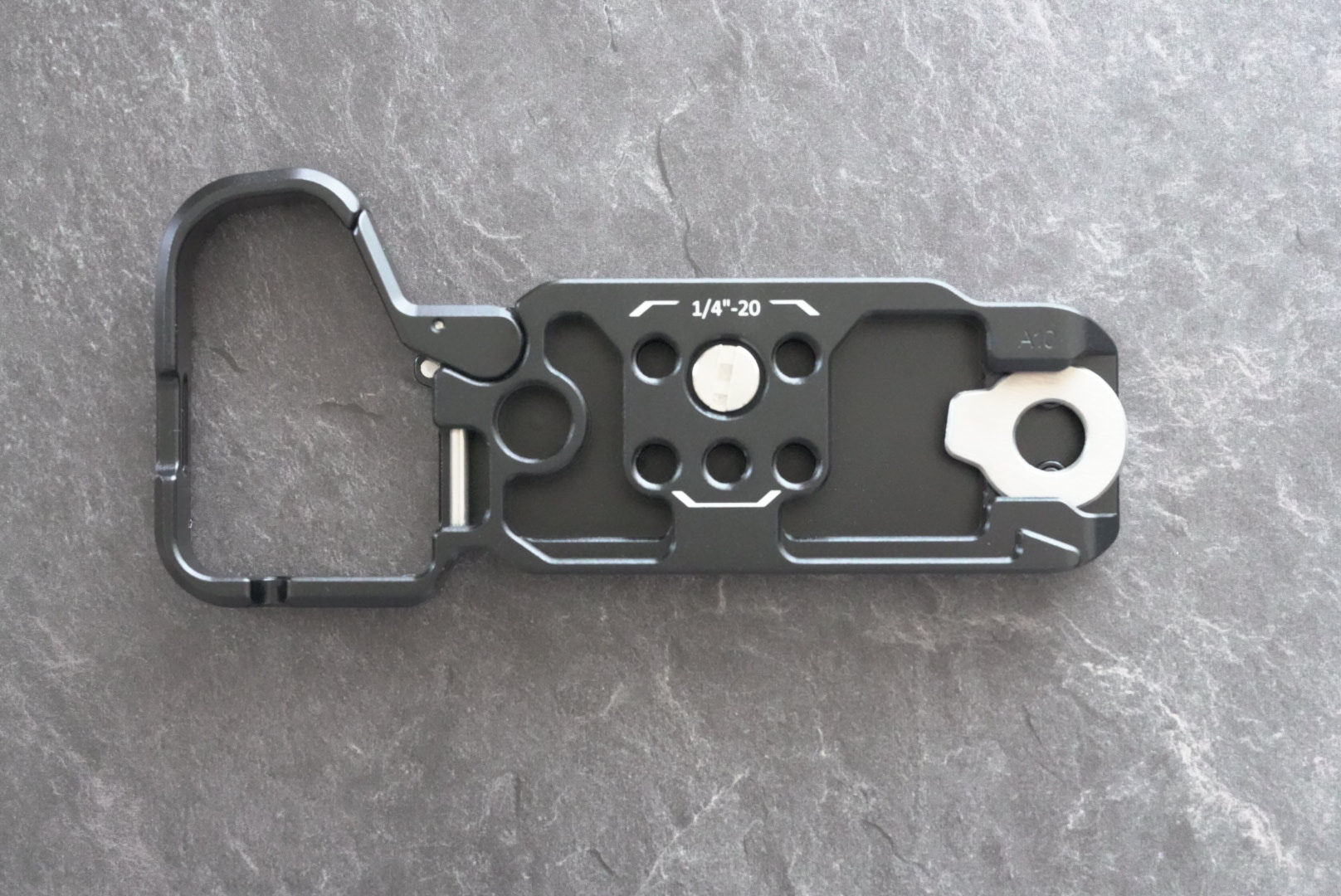

FOREGA NDクイックリリーススイッチ ブラケットレンズフィルター

- カメラストラップ

PeakDesign(ピークデザイン) スライドライト ネックストラップ

- カメラバッグ

VANGUARD VEO ADAPTOR S41 GY

- その他

ソニー予備バッテリー

河口湖1泊2日旅に行ってきました

雄大な富士山の麓に広がる河口湖。私は念願だった河口湖での1泊2日旅行に行ってきました。

今回の旅の最大の目的は、もちろん美しい富士山を間近で見ることでした。

しかし、旅行前に調べてみると、7月の富士山は意外にも見えにくい季節だということが分かりました。

実は7月は富士山が最も見えにくい月の一つです。

統計によると、7月は月に約10日ほどしか富士山がはっきりと見えません。

これは梅雨明け後の夏の気候による雲の発生や、大気の状態が関係しています。

そのため、7月に富士山を見ることができたら、それはまさに「奇跡」と言えるでしょう。

この統計を知って、少し不安になりましたが、それでも河口湖周辺には富士山が見えない日でも十分に楽しめる観光スポットがたくさんあります。

白糸の滝や忍野八海、新倉山浅間公園など、歴史と自然が織りなす美しい景色を堪能できる場所ばかりです。

今回の旅では、1日目はあいにくの曇り空で富士山を見ることはできませんでしたが、2日目には奇跡的に美しい富士山の姿を拝むことができました。

そんな貴重な体験を含めて、河口湖1泊2日旅の魅力を余すことなくお伝えしていきます。

白糸の滝 – 天下の名瀑で癒しのひととき

旅の最初の目的地は、静岡県富士宮市にある白糸の滝でした。

この滝は「天下の名瀑」として知られ、国の名勝及び天然記念物に指定されており、世界遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産としても登録されています。

駐車場情報とアクセスの注意点

白糸の滝を訪れる際に最も注意すべきは駐車場の問題です。

近年のオーバーツーリズムの影響で、特に休日や観光シーズンには駐車場が非常に混雑します。

公式駐車場は普通車500円で105台分ありますが、朝早い時間でないとすぐに満車になってしまいます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 公式駐車場料金 | 普通車500円、バス1000円、バイク200円 |

| 営業時間 | 9:00〜16:30 |

| 民間駐車場 | 菖蒲池周辺に複数あり(500円/回) |

| アクセス | 東名富士ICから約40分、新東名新富士ICから約35分 |

白糸の滝の歴史と由来

白糸の滝の名前の由来は、その美しい姿にあります。

高さ20メートル、幅150メートルの湾曲した絶壁から、大小数百の滝が流れ落ちる様子が、まるで幾筋もの白い絹糸を垂らしているように見えることから「白糸の滝」と名付けられました。

この滝の最大の特徴は、川から流れ落ちる一般的な滝とは異なり、富士山の雪解け水が地層の間から湧き出して形成されていることです。

新富士火山層(水を通す地層)と古富士火山層(水を通さない地層)の境界から、富士山に降った雨や雪が長い年月をかけてろ過された清らかな水が湧き出しています。

歴史的には、昭和11年(1936年)に国の名勝及び天然記念物に指定され、昭和25年(1950年)には「観光百選滝の部」で第1位に選ばれました。

平成2年(1990年)には日本の滝百選にも選定され、まさに日本を代表する名瀑として広く知られています。

駐車場から白糸の滝まで

駐車場に車を停めて、いよいよ白糸の滝へと向かいます。

駐車場から滝までは、整備された遊歩道が続いており、歩きやすい道のりです。

距離としてはそれほど長くなく、徒歩で数分といったところでしょうか。

しかし、この短い道のりにも、白糸の滝の魅力を引き立てる要素がたくさん詰まっていました。

遊歩道を進むと、まず目に飛び込んでくるのは、豊かな自然です。

木々の緑が目に鮮やかで、鳥のさえずりが心地よく響き渡ります。

都会の喧騒を忘れさせてくれるような、清々しい空気に心が洗われるようでした。

ロッジ風のお土産屋さん、食事できる場所あり

滝へと続く遊歩道の途中には、ロッジ風の可愛らしいお土産屋さんや、食事を楽しめるお店がいくつか点在しています。

私が訪れた際も、美味しそうな香りが漂ってきて、思わず立ち寄りたくなりました。

これらの施設は、滝を訪れる観光客にとって、休憩や食事、お土産選びの場として非常に便利です。

お土産屋さんでは、地元の特産品や、白糸の滝にちなんだオリジナルグッズなどが販売されています。

旅の思い出に、何か記念になるものを購入するのも良いでしょう。

食事処では、軽食からしっかりとした食事まで、様々なメニューが提供されています。

特に、富士宮焼きそばは、この地域の名物ですので、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

これらの施設は、滝の景観を損なわないように、自然に溶け込むようなデザインがされているのが印象的でした。

派手すぎず、しかし存在感のある建物は、周囲の風景と調和し、訪れる人々に安らぎを与えてくれます。

滝へと向かうワクワク感を高めつつ、いざという時には休憩できる場所があるというのは、とても安心感がありますね。

遊歩道は緩やかな下り坂になっており、足元も舗装されているため、小さなお子様連れの方や、ご年配の方でも安心して歩けると思います。

私は、ゆっくりと景色を楽しみながら、滝へと続く道を歩きました。

道の途中から、すでに滝の音が聞こえ始め、期待感が高まっていきます。

更に進むと涼しげな風車

更に進んでいくと、滝見橋を降りていく道の手前の小径に涼しげなひまわりの風車がありました。

思わず動画を撮影しました。

動画では動きのあるものを撮影するのが基本なので。

道端に置いてある安全ポールも富士山の形をしています!

木の看板

駐車場から白糸の滝へと続く遊歩道を歩いていくと、趣のある「木の看板」が立っています。

この木の看板は、単なる情報提供の役割だけでなく、訪れる人々に白糸の滝への敬意と、自然への感謝の気持ちを抱かせるような、そんな存在だと感じました。

看板の木肌は、長い年月を経て風雨にさらされ、味わい深い色合いになっていました。

それ自体が、白糸の滝の歴史を見守ってきた証のようにも見えました。

私は、この看板の前で深呼吸をし、これから目の当たりにする絶景への期待を胸に、さらに足を進めました。

ここから滝見橋に降りていきます。

滝見橋

木の看板を過ぎ、さらに遊歩道を進むと、いよいよ白糸の滝の全景を望むことができる「滝見橋」に到着します。

滝見橋から白糸の滝の反対側を観ると美しい川が流れていきます。

この橋は、白糸の滝と音止の滝の間にかかる橋で、両方の滝を一度に眺めることができる絶好のビューポイントです。

私が橋の上に立った瞬間、目の前に広がる光景に思わず息をのみました。

幅150メートルにもわたる湾曲した崖から、まるで白いカーテンのように無数の水が流れ落ちる白糸の滝。

その繊細で優美な姿は、まさに「絹糸を垂らしたよう」という表現がぴったりです。

一つ一つの水の筋が、光を受けてキラキラと輝き、まるで生きているかのように見えました。

滝壺からは、清らかな水の音が心地よく響き渡り、全身がマイナスイオンに包まれるような感覚に陥りました。

滝見橋は、写真撮影にも最適な場所です。

私は、橋の上から様々な角度で滝の写真を撮りました。

特に、白糸の滝の全体像を収めるには、この橋からの眺めが一番です。

橋の上には、多くの観光客が立ち止まり、思い思いに景色を楽しんだり、写真を撮ったりしていました。

橋の構造も、周囲の自然に溶け込むように設計されており、景観を損なうことなく、滝の美しさを引き立てています。

橋の上を歩いていると、足元から水の振動が伝わってくるような感覚があり、滝の迫力をより一層感じることができました。

滝見橋は、白糸の滝を訪れる上で、決して見逃せない重要なスポットだと断言できます。

この橋からの眺めを堪能した私は、さらに滝に近づいて、その迫力を肌で感じてみたいという衝動に駆られました。

白糸の滝を間近で

滝見橋からの素晴らしい眺めを堪能した後、私はさらに白糸の滝に近づいてみました。

遊歩道は滝壺へと続いており、一歩一歩進むごとに、滝の迫力が増していくのが感じられます。

間近で見る白糸の滝は、滝見橋から見た時とはまた異なる感動を与えてくれました。

滝壺に近づくにつれて、空気は一層ひんやりとし、水しぶきが肌に心地よく感じられます。

無数の水の筋が、まるで目の前でシャワーのように降り注いでいるかのような感覚です。

一つ一つの水の流れが、本当に細い絹糸のように見え、その繊細さに改めて驚かされました。

幅150メートルもの広範囲から水が流れ落ちているため、どこを見ても滝、滝、滝。

まさに「目の前全部が滝」という表現がぴったりです。

この滝の最大の特徴は、一般的な滝のように川の水が流れ落ちるのではなく、富士山の地下水が岩盤の隙間から直接湧き出している点です。

そのため、水は非常に澄んでおり、透明度が高いのが特徴です。

私が間近で見た際も、水が岩肌を滑り落ちる様子がはっきりと見え、その清らかさに感動しました。

湧き出したばかりの清らかな水が、そのまま滝となって流れ落ちる姿は、まさに自然の神秘を感じさせます。

水しぶきを浴びながら、深呼吸をすると、全身がマイナスイオンに包まれるような感覚になり、心身ともにリフレッシュできました。

まさに「癒しの旅」という言葉がふさわしい体験です。

写真では伝えきれない、この臨場感と迫力は、実際にその場に立ってみないと味わえないものです。

滝の轟音と、無数の水の流れが織りなす光景は、時間を忘れて見入ってしまうほどでした。

私は、しばらくの間、ただただ滝の美しさに見とれていました。

この場所で、日頃の疲れやストレスが洗い流されていくような気がしました。

白糸の滝を間近で体験することは、五感をフル活用する素晴らしい経験です。

視覚で滝の美しさを、聴覚で水の音を、触覚で水しぶきを、そして嗅覚で清らかな空気を感じることができます。

展望場

白糸の滝を間近で堪能した後は、少し離れた場所にある「展望場」へと足を運びました。

坂道を登っていきます。

更に階段を上っていきます。

この展望場は、滝全体を俯瞰できる高台に位置しており、滝見橋や滝壺とはまた異なる、壮大な景色を楽しむことができます。

私が訪れた際も、多くの観光客がこの展望場から、白糸の滝の雄大な姿を写真に収めていました。

展望場からは主に滝の右側を観ることができます。

間近で見た時の迫力とは異なり、ここでは滝全体の優美なラインと、周囲の自然との調和をじっくりと味わうことができます。

また、滝の周囲に広がる豊かな緑や、遠くに見える山々の景色も、この展望場からだと一層美しく見えます。

自然の雄大さと、白糸の滝の繊細な美しさが一体となった光景は、まさに圧巻の一言です。

私がこの展望場で特に印象的だったのは、滝から少し離れているにもかかわらず、水の音がはっきりと聞こえてきたことです。

無数の水の筋が岩肌を叩く音が、まるで自然が奏でるシンフォニーのように響き渡り、心地よいBGMとなっていました。

この音を聞いていると、心が落ち着き、日頃のストレスが解消されていくような感覚になります。

まさに、五感で感じる癒しの空間です。

写真や動画では伝えきれない、この場所ならではの空気感や、自然のエネルギーを全身で感じることができました。

白糸の滝を訪れた際には、ぜひこの展望場にも立ち寄って、滝の異なる表情を楽しんでいただきたいと思います。

この展望場からの眺めは、白糸の滝がなぜ国の名勝に指定されているのかを、改めて実感させてくれるものでした。

自然が作り出した芸術作品とも言えるこの景色は、訪れる人々に深い感動と癒しを与えてくれます。

音止の滝の歴史と由来

白糸の滝のすぐ隣には、もう一つの美しい滝「音止の滝」があります。

この滝の名前には、悲しい歴史が込められています。

音止の滝の名前の由来は、平安時代末期の源頼朝と曽我兄弟の物語に関連しています。

曽我十郎・五郎兄弟が父の仇である工藤祐経を討つ計画を練っていた際、滝の音が大きすぎて密談が聞こえないため、神に祈ったところ滝の音が止んだという伝説から「音止の滝」と呼ばれるようになりました。

音止の滝は高さ25メートルの一筋の滝で、白糸の滝の優美さとは対照的に、力強く豪快な水の流れが特徴です。

白糸の滝が「女性的な美しさ」を表現するなら、音止の滝は「男性的な力強さ」を表現していると言えるでしょう。

音止の滝

白糸の滝を訪れたならば、そのすぐ隣に位置する「音止の滝」もぜひ見ていただきたい場所です。

白糸の滝が「女性的な美しさ」と称されるのに対し、音止の滝は「男性的な力強さ」を持つ、対照的な魅力を持つ滝です。

この二つの滝が隣り合わせに存在することで、白糸の滝一帯の景観はより一層豊かなものになっています。

音止の滝は、高さ約25メートル、幅約5メートル。

白糸の滝のように無数の筋となって流れ落ちるのではなく、一筋の太い水流が、轟音を響かせながら勢いよく落下しています。

その迫力はまさに圧巻で、滝壺に落ちる水しぶきは、まるで地響きを立てているかのようです。

私は、この滝の前に立つと、その力強い水の流れと音に、思わず圧倒されてしまいました。

白糸の滝の繊細さとは全く異なる、荒々しくも雄大な自然の力を感じることができます。

音止の滝には、その名の由来となった伝説があります。

その昔、源頼朝が富士の巻狩りを行った際、曽我兄弟が父の仇である工藤祐経を討つ密議を交わしていました。

しかし、滝の轟音が激しく、二人の声がかき消されてしまい、密議が進みません。

そこで、二人が「どうか滝の音よ、一時止まってくれ」と念じると、不思議なことに滝の音がピタリと止んだという言い伝えがあります。

この伝説から、「音止の滝」と呼ばれるようになったと言われています。

このような物語を知ると、ただ滝を見るだけでなく、その場所が持つ歴史や文化にも思いを馳せることができ、より深い感動を覚えます。

音止の滝は、白糸の滝と同じく「日本の滝百選」にも選ばれており、その美しさと重要性は国からも認められています。

音止の滝の迫力を肌で感じるには、やはり滝の近くまで足を運ぶのがおすすめです。

滝壺の近くまで行くと、水しぶきが飛んできて、その勢いをより一層感じることができます。

夏場は特に、その水しぶきが心地よく、涼を感じさせてくれます。

私は、白糸の滝の優美さに癒され、音止の滝の力強さに感動しました。

同じ場所でありながら、これほどまでに異なる表情を持つ二つの滝を同時に楽しめるのは、白糸の滝ならではの魅力だと思います。

自然の多様性と、それが生み出す景観の美しさに、改めて感銘を受けました。

Shiraito General Storeでの昼食体験

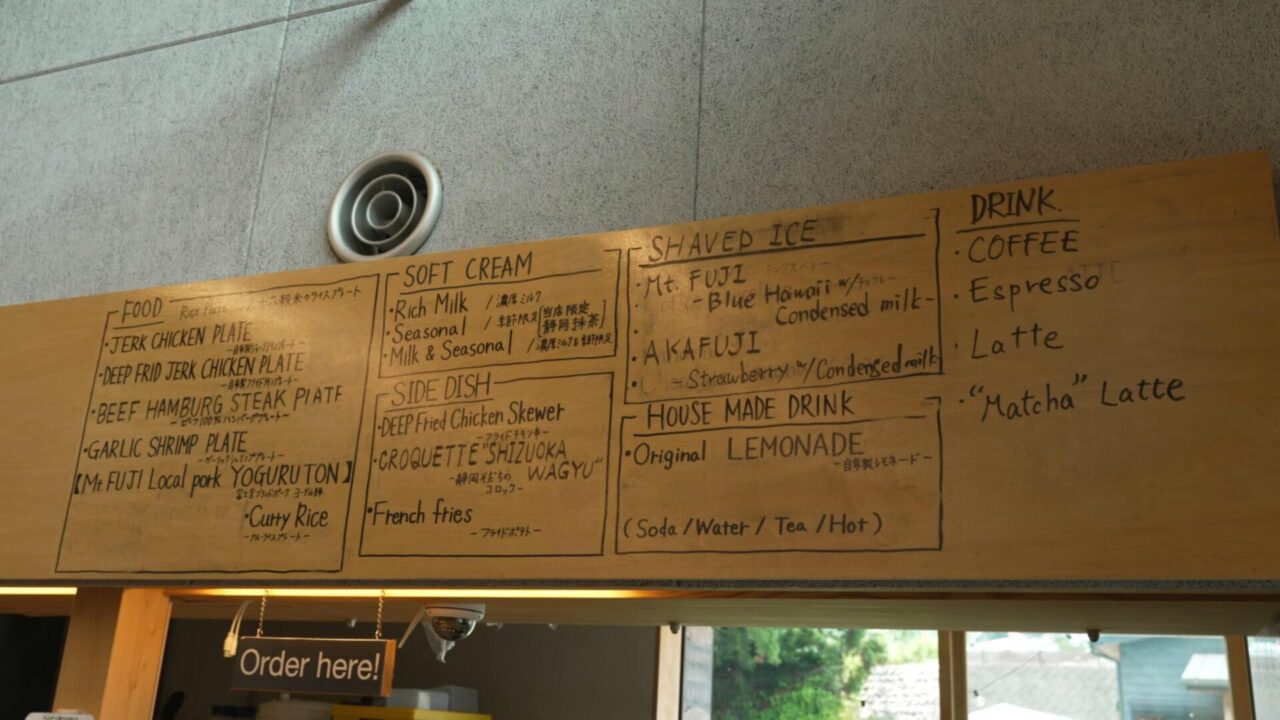

白糸の滝見学の後は、近くにある「Shiraito General Store」で昼食をとりました。

このお店は滝の観光地にありながら、ハワイアンテイストの料理を楽しめるユニークなレストランです。

私たちが注文したメニュー

- ガーリックシュリンププレート

プリプリのエビにガーリックの香りが効いた、ボリューム満点の一品でした。ライスとサラダも付いており、観光で疲れた体には嬉しいスタミナ料理でした。

- ジャークチキンプレート

スパイシーで味わい深いチキンが絶品でした。程よい辛さで、食欲をそそる味付けでした。

- アイスコーヒー

食後のコーヒーは、暑い夏の日にぴったりの爽やかさでした。

このお店の魅力は料理だけではありません。

店内にはアウトドアやキャンプが楽しくなるグッズ、ハンモックや国内外の雑貨なども販売されており、見ているだけでも楽しい時間を過ごせます。

特に印象的だったのは、天気が良い日にはロフト席の大窓から素晴らしい富士山の眺望を楽しめるということです。

残念ながら私たちが訪れた日は曇りで富士山は見えませんでしたが、晴れた日にはテラス席からも美しい富士山を眺めながら食事ができるそうです。

忍野八海 – 世界遺産が育む神秘の湧水群

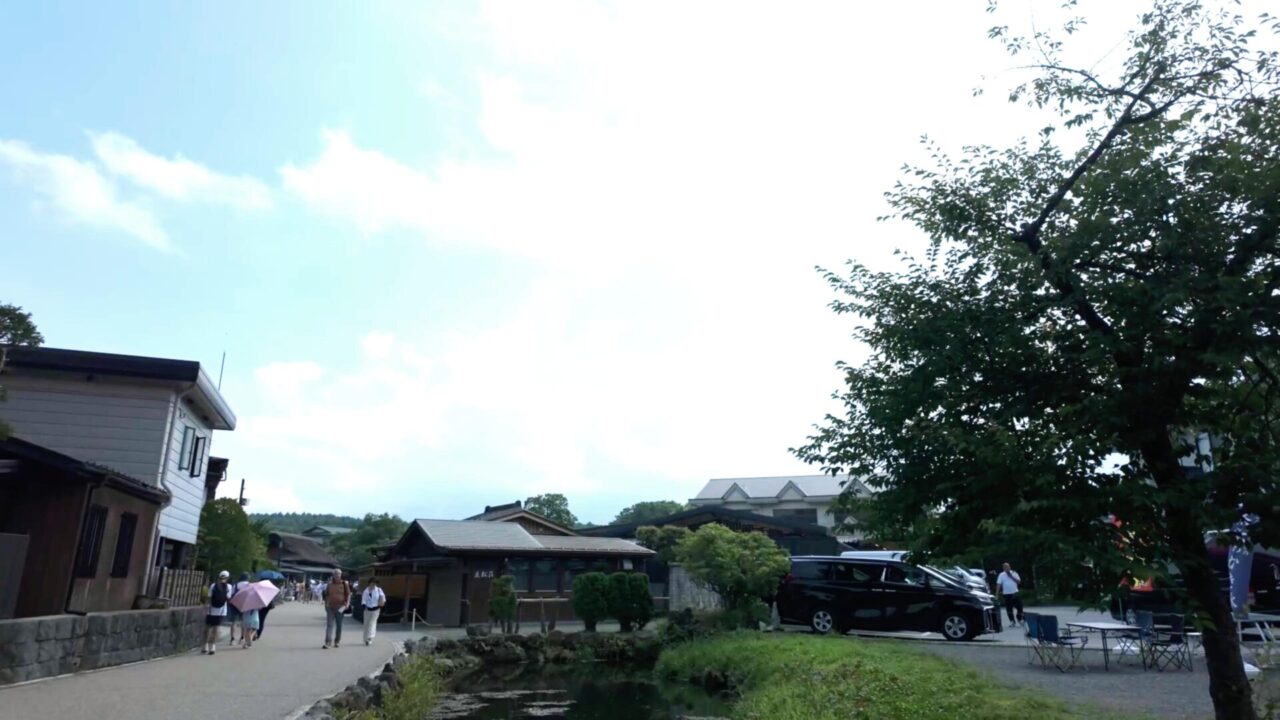

白糸の滝の後に向かったのは、山梨県忍野村にある忍野八海です。

ここは富士山の伏流水による8つの湧水地で、2013年に世界遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産として登録されています。

駐車場情報と混雑対策

忍野八海は近年、国内外からの観光客が急増し、いわゆる「オーバーツーリズム」の状態となっています。

特に駐車場の確保が困難で、観光シーズンや週末には長時間の駐車場待ちが発生することも珍しくありません。

この問題は地元住民の生活にも影響を与えており、観光客は事前の準備と配慮が必要です。

混雑を避けるためには、早朝の時間帯(午前8時頃)や平日の訪問がおすすめです。

ただ、我々は平日の金曜日に行きましたが、それでも凄い混雑でした。

できれば公共交通機関の利用も検討し、富士急行線河口湖駅からバスでのアクセスも可能です。

今回、私たちは菖蒲池の近くの民間の駐車場に駐車

私たちが訪れた際は、菖蒲池の近くにある民間の駐車場を利用しました。

この駐車場は忍野八海の中心部に位置し、八つの池を効率よく巡るのに最適な立地です。

駐車場から菖蒲池までは徒歩1分程度で、他の池へのアクセスも良好です。

駐車料金:500円/回

利用した民間駐車場の料金は500円(1回あたり)でした。

駐車場横のポストにお金を入れる感じで、駐車場に管理人はおらず、完全に人の善意が前提になった仕組みです。

忍野八海周辺には複数の民間駐車場が点在しており、料金は300円から1000円程度と幅があります。

時間制限がない駐車場がほとんどですが、観光シーズンには料金が変動することもあるため、事前に確認することをおすすめします。

忍野八海大林駐車場、忍野八海池本駐車場、忍野八海南口駐車場などの主要な駐車場があり、それぞれ普通車約120台、大型観光バス約20台を収容可能です。

忍野村観光協会の「忍野八海周辺マップ」を貼っておきますので、参考にしてください。

忍野八海の歴史と世界遺産登録

忍野八海の歴史は非常に古く、富士山信仰と深く結びついています。

江戸時代には富士講の信者たちがこの地を訪れ、「八海巡り」を行って身を清めていました。

これは富士山に登拝する前の重要な儀式の一つでした。

忍野八海という名称の由来は、富士講の開祖である長谷川角行が行った「富士八海修行」になぞらえて「富士山根元八湖」と唱えられた古跡の霊場にあります。

1843年(天保14年)に富士講信者によって再興され、現在の形になりました。

8つの池それぞれには八大竜王が祀られており、富士山信仰における重要な巡拝地として機能していました。

富士登拝を行う道者たちは、この清らかな水で穢れを祓い、心身を清めてから富士山へと向かったのです。

忍野八海が世界遺産に登録された理由は、富士山信仰の歴史的・文化的価値にあります。

単なる自然の湧水地ではなく、日本の精神文化と富士山信仰を物語る重要な文化的景観として認められています。

富士山の地下水系と信仰の歴史が一体となった、他に類を見ない貴重な遺産なのです。

忍野八海ができた歴史

忍野八海の歴史は古く、その起源は約1200年前にさかのぼります。

延暦19年(西暦800年)の富士山大噴火により、当時この地域に存在していた「宇津湖」という巨大な湖が溶岩によって二分され、忍野湖と山中湖に分かれました。

その後、忍野湖は徐々に水を失い干上がり、現在の忍野村となったのです。

江戸時代には、富士山信仰の開祖である長谷川角行によって霊場として整備され、「江戸八百八講」と呼ばれるほど多くの富士講信者が訪れました。

各池には八大竜王が祀られ、それぞれに竜王名と和歌が刻まれた石碑が建立されています。

昭和9年(1934年)には国の天然記念物に指定され、昭和60年(1985年)には環境庁から全国名水百選に選定されました。

忍野八海を構成する8つの池は、それぞれ異なる特徴と魅力を持っています。

各池の詳細をご紹介します。

鏡池:富士山を映す神秘の鏡

鏡池は、その名の通り富士山の姿が鏡のように美しく映ることから命名されました。

古くは「鰶(このしろ)池」とも呼ばれていたこの池には、すべてのことの善悪を見分けるという興味深い伝説があります。

池の水面は非常に静かで、風のない日には富士山の姿が完璧に水面に映し出されます。

この光景は多くの写真家や観光客を魅了し、忍野八海を代表する絶景の一つとして親しまれています。

我々が訪れた日は曇りで、富士山は雲の向こうに隠れていました。

7月に富士山が見える日数は、平均して月に5〜10日程度と言われています(場所や年によって変動あり)。

なので仕方ないかなぁとは思っています。

中池:圧倒的な透明度が誘う深淵

中池は忍野八海エリアに位置していますが、実は忍野八海の8つの池には含まれていません。

これは中池が人工的に造られた池であるためです。

それでも観光客が最も訪れる池となっており、その理由は圧倒的な透明度と美しさにあります。

水深は10メートルと忍野八海の他のどの池よりも深く、透明度は非常に高いため、周囲に立つ人々の姿が鮮明に水面に映り込みます。

晴れた日の水の青色の美しさは、まさに絶景と呼ぶにふさわしい光景です。

湧池:豊富な湧水量を誇る、忍野八海の中心

湧池は忍野八海を代表する池であり、珪藻土からなる水中洞窟からの湧水量は八つの池の中で最も豊富です。

セキショウモなどの水草が豊富に繁茂し、それらが水の流れに揺らめく様子は神秘的な美しさを醸し出しています。

興味深いことに、1983年には宇宙で雪を作る実験にこの湧池の水が使用されました。

これは湧池の水質の純度と特性が科学的に高く評価されていることを示しています。

池の周囲には金色の鱒が悠々と泳ぐ姿を見ることができ、訪れる人々に自然の豊かさを実感させてくれます。

土産物屋が立ち並び、向かいには水車小屋があります。

濁池:奥の清流へと誘われる池

濁池は湧池に隣接し、阿原川に注いでいる美しい景観を持つ池です。

その名前とは裏腹に、実際の水は非常に清澄で透明度が高く、濁りは全く見られません。

この名前の由来には興味深い伝説があります。

昔、みすぼらしい身なりの行者が一杯の水を求めて村を訪れましたが、村人に断られてしまいました。

すると、それまで清らかだった池の水が濁ってしまったという言い伝えがあります。

この伝説は、他者への思いやりや慈悲の心の大切さを教えてくれる教訓的な意味を持っています。

阿原川:人手の少ない清流

阿原川は忍野八海の池々を結ぶ清流で、多くの観光客で賑わう中心部から少し離れた場所に位置しています。

そのため、人影もまばらで、静寂の中で自然の音を楽しむことができる穏やかな場所です。

濁池から奥に進むとその清流は静かで、むしろこっちの方がゆったりと自然を楽しむことができます。

川のすぐそばには昔ながらの水車小屋があり、のどかな田園風景を演出しています。

この水車小屋は忍野八海の歴史と文化を感じられる重要な建造物で、多くの写真愛好家に愛されています。

私たちが訪れた際は、川のすぐそばの木の幹で可愛らしいクワガタに遭遇しました。

都市部では出会うことの少ない昆虫との出会いは、自然の豊かさを改めて実感させてくれる貴重な体験でした。

小さな発見にも心が癒されるひとときでした。

お釜池:小さな窪みに宿る神秘の青

お釜池は、釜の中に熱湯が沸騰するように湧水する形状からその名前が付けられました。

小さな池ですが、その美しさは他の池に劣らず、特に青い水の色合いが印象的です。

池の底からは絶え間なく湧水が上がってきており、その様子を間近で観察することができます。

水温は年間を通じて13度前後と一定しており、この安定した水温が豊かな水生植物の生育を支えています。

銚子池:水底から湧き上がる奇跡の泉

銚子池の名前は、酒を注ぐ銚子の形に由来すると言われています。

この池の最大の特徴は、池の底の砂地から水が湧き上がる様子がはっきりと見えることです。

湧水が砂を舞い上げながら上昇する光景は、まさに自然の奇跡と呼ぶにふさわしい美しさです。

湧池から阿原川沿いの草地の中にひっそりと佇むこの池は、四番霊場として縁結びの池と伝えられています。

静寂な環境の中で湧水の神秘を感じることができる、特別な場所です。

底抜池:一番昔の風景を保つ神秘の池

底抜池は資料館の中に位置し、忍野八海の中では最も昔の風景を保っている池です。

お釜池と底抜池は地底で水脈がつながっていると言われており、地下水系の神秘的なつながりを感じることができます。

この池は他の池と比べて観光客の立ち入りが制限されており、そのため自然本来の姿を保持しています。

資料館では忍野八海の歴史や地質学的な情報を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。

今回、我々は訪れませんでした。

出口池:離れた場所の北極星

出口池は忍野八海の中でこの池だけが離れた場所にあり、一番霊場として位置づけられています。

他の七つの池が北斗七星を表すのに対し、出口池は北極星を意味しているとされています。

溶岩塊の下から湧水があり、桂川の水源の一つとなっています。

この池は忍野八海の中でも特に神聖視されており、富士講の人々にとって重要な霊場として崇められてきました。

徒歩約20分と離れているので、今回は行きませんでした。

再び中池へ:世界遺産が育む命の輝き

八つの池を巡った後、再び中池に戻ると、その美しさが一層際立って感じられます。

富士山の伏流水が約20年という長い時間をかけて地中を流れ、この地に湧き出した奇跡の水。それは世界遺産という価値を持つ、かけがえのない自然の贈り物です。

中池の周囲には多くの観光客が訪れますが、その透明度の高さと美しさは何度見ても感動を与えてくれます。

ここで感じる自然の神秘は、私たちに環境保護の大切さと、この美しい景観を未来に継承する責任を教えてくれます。

出す景観の美しさに、改めて感銘を受けました。

この人だかりの正体は?

龍の口から出ている水を汲んでました。

菖蒲池

菖蒲池は鏡池の東側にあり、大人の背丈ほどに成長したショウブ(サトイモ科)と外来種であるキショウブ(アヤメ科)等の植物がみられます。

伝説によると、この菖蒲を身体に巻くと病気が治るといわれています。

昔、この池の近くで暮らす若夫婦がいて、夫が肺病にかかってしまいました。

妻はできるだけの力を尽くして食事や医薬の世話をしましたが、夫の病は重くなるばかりでした。

妻はもう神仏に助けを求める以外にないと考え、この池の水を浴びて身を清め、一心不乱に祈願しました。

すると、ちょうど37日目に「池の菖蒲をとって夫の身に巻けば、夫を苦しめている病魔は必ず退散する」という神のお告げを聞き、そのとおりにすると1か月もたたないうちに快復しました。

我々が訪れた日は、菖蒲は咲いておらず、なんとも寂しい感じの池でした。

なので写真も撮りませんでした…

忍野八海訪問時の注意点

- 池の水は飲用可能ですが、衛生面を考慮して煮沸してから飲むことをおすすめします

- 池の中に物を落とさないよう注意してください

- 池の周りは滑りやすいので、足元に気をつけてください

- 観光バスが多い時間帯(10:00-15:00)は混雑します

- 早朝や夕方は比較的静かに見学できます

河口湖パークホテル – 70年の歴史を刻む老舗宿

1日目の観光を終えて、宿泊先の河口湖パークホテルにチェックインしました。

このホテルは、70年以上の歴史を持つ河口湖を代表する老舗ホテルの一つです。

70年の歴史と変遷

河口湖パークホテルの歴史は1950年にさかのぼります。

最初は個人商店として開業し、その後旅館へと姿を変え、1984年に現在の「河口湖パークホテル」として設立されました。

雄大な富士山と四季折々の表情を見せる河口湖とともに、70年以上の歴史を歩んできた老舗宿です。

長い歴史の中で、このホテルは多くの著名人や文化人にも愛されてきました。

昭和時代には多くの文豪や画家がこの地を訪れ、富士山からインスピレーションを受けて名作を生み出したと言われています。

近年の改装とモダンな快適さ

長い伝統を持つ河口湖パークホテルですが、近年大規模な改装が行われ、伝統的な雰囲気を保ちながらも現代的な快適さを備えたホテルに生まれ変わりました。

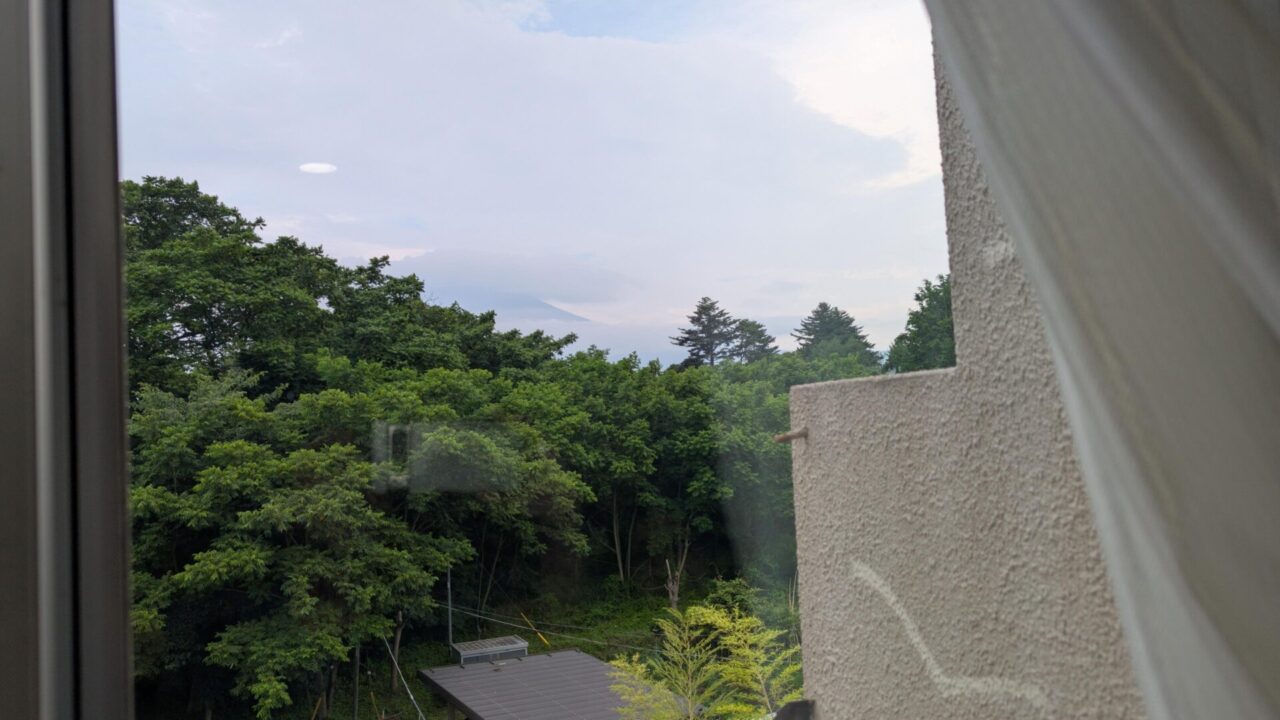

今回我々が宿泊したのは、窓から富士山が見えるスーペリアツインルームでした。

残念ながらチェックイン時は曇りで富士山は見えませんでしたが、翌朝には窓から富士山が見えました。

客室は改装により清潔感があふれる内装となっており、伝統的な日本旅館の良さと現代ホテルの機能性が見事に融合されていました。

ベッドは快適で、一日の観光の疲れを癒すのに十分な寝心地でした。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 開業 | 1950年(個人商店として) |

| ホテル設立 | 1984年 |

| 客室タイプ | 和室、洋室、和洋室各種 |

| 特徴 | 河口湖畔に位置、富士山ビューの客室あり |

| 近年の改装 | 2020年代に大規模リニューアル実施 |

小規模なホテルながら、スタッフの方々のおもてなしは温かく、河口湖観光の拠点として申し分ない宿でした。

レトロ調でありながら清潔感があり、思わずホッとするような雰囲気が、旅の疲れを癒してくれました。

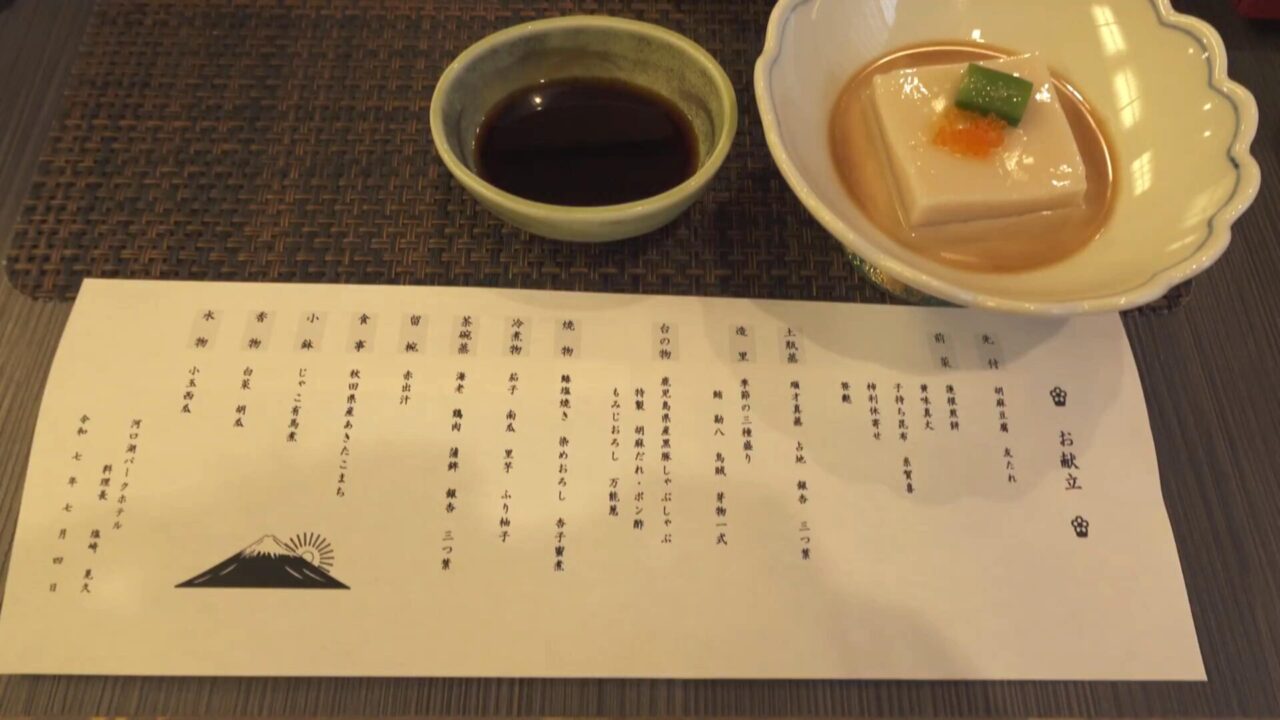

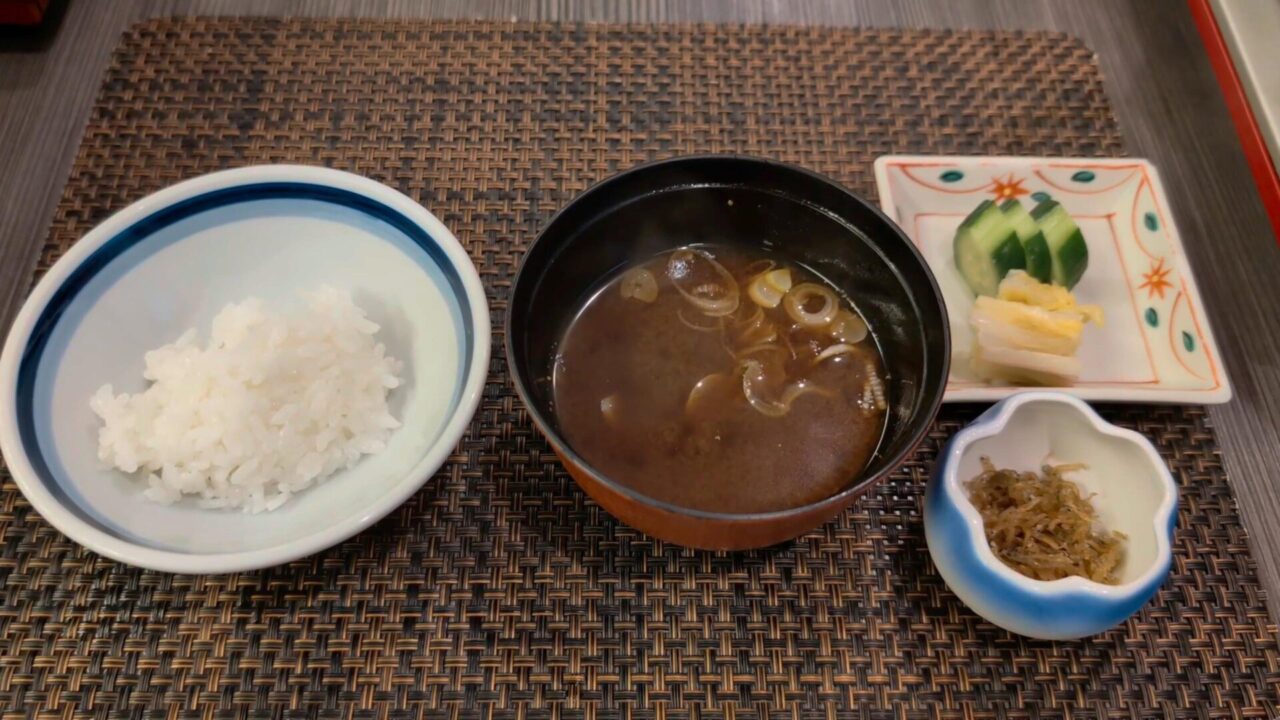

食事は盛沢山

今回は、1泊2食付きで泊まりました。

食事は美味しくて、ボリューム満点でした。

宿泊時の夕食は、豚しゃぶプランでした。

朝の河口湖畔散歩 – 奇跡の富士山との出会い

2日目の朝、早起きをして河口湖畔を散歩することにしました。

前日は一日中曇りで富士山を見ることができませんでしたが、朝起きてみると空が晴れ間を見せており、期待が高まりました。

奇跡的に見えた富士山との感動の対面

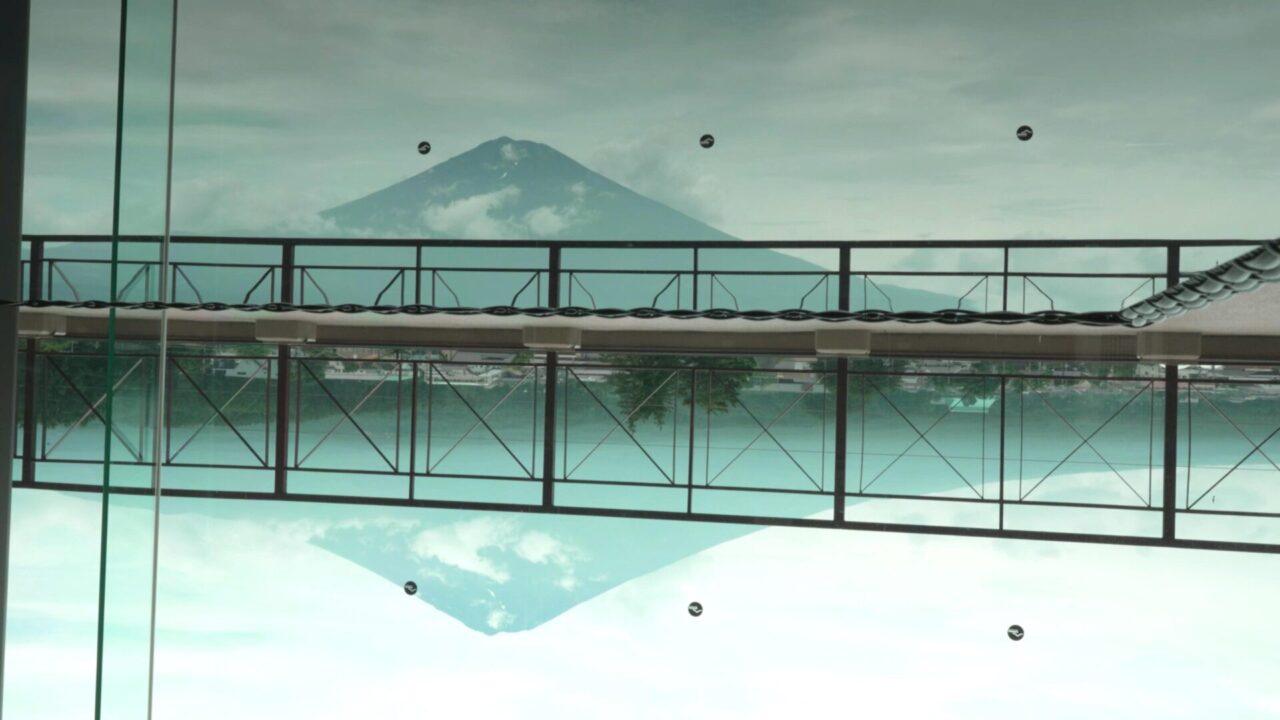

ホテルから湖畔に出てみると、そこには信じられない光景が広がっていました。

7月の統計では月に10日ほどしか見えないはずの富士山が、雲間からその美しい姿を現していたのです。

湖面に映る富士山の姿を見た瞬間、思わず息をのみました。前日まで雲に隠れていた富士山が、まるで私たちを迎えてくれるかのように雄大な姿を見せてくれたのです。

山頂には雪は残っていませんでしたが、それでも富士山の美しさは格別でした。

夏の富士山は緑豊かな裾野を持ち、冬の雪化粧した富士山とはまた違った魅力があります。

朝日に照らされた富士山は神々しく、なぜ古来より人々がこの山を神聖視してきたのかが心の底から理解できました。

早朝の河口湖畔の魅力

早朝の河口湖畔は、昼間とは全く違った表情を見せてくれます。

観光客もまだ少なく、静寂に包まれた湖面は鏡のように周囲の景色を映し出していました。

湖畔には整備された道路があり、ゆっくりと散歩を楽しむことができます。

この早朝の河口湖畔散歩は、今回の旅で最も印象に残った体験の一つでした。

7月にも関わらず美しい富士山を見ることができたのは、まさに奇跡としか言いようがありません。

この感動を胸に、2日目の観光をスタートさせました。

新倉山浅間公園 – 絶景の五重塔と富士山

朝の河口湖畔で奇跡的に富士山を見ることができた興奮を胸に、次に向かったのは新倉山浅間公園です。

ここは五重塔と富士山を同時に写真に収めることができる、国内外で非常に人気の高い絶景スポットです。

オーバーツーリズムで駐車場は混雑しているので要注意

新倉山浅間公園の駐車場事情は、近年のオーバーツーリズムの影響で非常に複雑になっています。

公式の駐車場は存在しますが、特に土日祝日や富士山がよく見える日には朝早くから満車になることが多く、駐車場待ちの渋滞が発生することもあります。

現在の駐車場状況は以下の通りです:

新倉山浅間公園駐車場料金(2024年4月より有料化)

| 駐車場 | 台数 | 料金 | 住所 |

|---|---|---|---|

| P1 第1駐車場 | 普通88台 | 1,500円(6時間) | 山梨県富士吉田市浅間2-4-1 |

| P2 第2駐車場 | 普通38台 | 1,000円(6時間) | 山梨県富士吉田市新町1丁目7-258-1 |

| P3 第3駐車場 | 普通35台 | 1,000円(6時間) | 山梨県富士吉田市新町2丁目4 |

| P4 第4駐車場 | 普通21台、バイク10台 | 1,500円(6時間)、バイク750円 | 山梨県富士吉田市新町3-1-7 |

大きな駐車場もあるが混雑が不安で、今回、我々は大きな駐車場の手前の民間駐車場に止めました

公式駐車場の混雑を避けるため、私たちは公式駐車場の手前にある民間駐車場を利用することにしました。

この民間駐車場は公式駐車場ほど大きくはありませんが、比較的空いており、すぐに駐車することができました。

民間駐車場の利用料金は1,000円で、駐車場にいた管理人の方に直接現金でお支払いしました。

公式駐車場が満車の場合や、確実に駐車したい場合には、このような民間駐車場の利用も一つの選択肢となります。

ただし、民間駐車場から新倉山浅間公園の入口までは徒歩で5分程度かかりますので、その点も考慮して選択することをお勧めします。

特に桜の季節や連休中は、朝7時頃には駐車場が満車になることもあるため、早めの到着を心がけることが重要です。

また、周辺道路も混雑するため、時間に余裕を持って行動することをお勧めします。

新倉山浅間公園とは

新倉山浅間公園(あらくらやませんげんこうえん)は、山梨県富士吉田市新倉に位置する街区公園で、1959年10月に設置されました。

新倉山の麓から中腹に位置し、総面積は約4.3ヘクタールの広さを誇ります。

公園は雄大な富士山と朱塗りの五重塔「忠霊塔」、そして満開の桜を一望できる絶景スポットとして国内外で著名です。

環境省が公表した「富士山がある風景100選」にも選定されており、まさに日本を代表する富士山ビューポイントと言えるでしょう。

新倉山浅間公園の歴史

新倉山浅間公園の歴史は古く、この地には705年に創建された新倉富士浅間神社があります。

戦国時代には武田信玄の父である信虎が北条氏との戦いの際に新倉山に陣を構え、当社で戦勝祈願を行ったという歴史もあります。

現在の公園として整備されたのは昭和30年代で、戦没者慰霊塔である忠霊塔の建設と合わせて公園として整備されました。

その後、富士山の世界文化遺産登録(2013年)を機に観光客が急増し、安全確保のための遊歩道整備や展望デッキの設置などが行われ、現在の姿となりました。

特に2015年のミシュランガイド表紙採用以降は国際的な注目を集め、年間を通じて多くの外国人観光客が訪れるスポットとなっています。

現在では富士吉田市の観光の象徴的存在として、地域経済にも大きく貢献しています。

赤い鳥居

新倉山浅間公園の入口付近には、新倉富士浅間神社の立派な赤い大鳥居があります。

この鳥居は神社のシンボルとして親しまれており、鳥居の向こうに見える富士山の景色は、まさに日本らしい美しい風景を演出しています。

赤い鳥居のバックに富士山が見える様子は本当に素晴らしく、多くの観光客がここで記念撮影を行っています。

朱色の鮮やかな鳥居と青い空、そして白い雪を被った富士山のコントラストは、まさに絵画のような美しさです。

特に朝の時間帯は光の具合が良く、鳥居の朱色がより一層鮮やかに映えます。

私が訪れた際も、朝の清々しい空気の中で、鳥居越しに見る富士山の雄大さに感動を覚えました。

この景色を見るだけでも、新倉山浅間公園を訪れる価値があると感じました。

新倉富士浅間神社

新倉山浅間公園内には、705年に創建された歴史ある新倉富士浅間神社があります。

この神社の歴史は非常に古く、人皇第42代文武天皇の慶雲3年(705年)9月9日に、甲斐国八代郡荒倉郷へ富士北口郷の氏神として祀られたのが創建とされています。

特に注目すべきは、平安時代の大同2年(807年)に起こった富士山の大噴火の際のエピソードです。

この時、朝廷から勅使が派遣され、国土安泰と富士山の鎮火を祈る祭りが執行されました。

その際、第51代平城天皇より勅額などが奉納され、神社の格式が高められました。

この歴史的な出来事は、富士山信仰の中核を担う神社としての新倉富士浅間神社の重要性を物語っています。

古来より人々は富士山の噴火を神の怒りと捉え、この神社で祈りを捧げることで平安を願ったのです。

正式な参拝をするため、まずはこちらの神社で神様にご挨拶をしました。

登りは、398段の階段がきつそうだったので、スロープルートを選択

新倉山浅間公園の忠霊塔へ向かうルートには、398段の階段ルートと遊歩道のスロープルートの2つがあります。

私たちは階段の398段がかなりきつそうに見えたため、距離は長くなりますがスロープルートを選択しました。

398段の階段は「咲くや姫階段」と呼ばれており、地元の子供たちが忠霊塔へ上がる際の「近道」として使っていた獣道を整備したものです。

直線的に上がるため距離は短いですが、かなりの急勾配で体力を要求されます。

一方、スロープルートは緩やかな遊歩道として整備されており、体力に自信のない方や年配の方でも比較的楽に上がることができます。

ただし、距離は階段ルートの約2倍程度になります。

スロープは階段よりも距離は長く、結構きつかった

実際にスロープルートを歩いてみると、確かに階段よりも距離が長く、思っていた以上にきつい登りでした。

緩やかとはいえ、標高差約100メートルを歩いて上がるのは、それなりに体力を消耗します。

スロープルートの途中には何カ所か休憩できる場所があり、そこから富士吉田市の街並みを見下ろすことができます。

登りながら徐々に視界が開けていく様子は、まさに登山の醍醐味を味わえました。

約15分程度の登りでしたが、日頃の運動不足を実感しました。

ただし、途中の景色も美しく、登り切った時の達成感は格別でした。

スロープルートを選んで正解だったと思います。もし階段ルートを選んでいたら、もっと大変だったでしょう。

五重塔(忠霊塔)

スロープを登り切ると、ついに目的地である五重塔(忠霊塔)に到着しました。

間近で見る忠霊塔は想像以上に立派で、その背後に見える富士山との組み合わせは圧巻でした。

五重塔(忠霊塔)の歴史

忠霊塔の正式名称は「富士吉田市戦没者慰霊塔」で、1962年(昭和37年)4月に完成しました。

明治以降の戦役(日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、太平洋戦争)で戦没した富士吉田市出身者1,055柱を合祀するための慰霊塔です。

建設は1958年(昭和33年)8月12日に富士吉田市長を委員長とする建設委員会が設けられ、1959年(昭和34年)4月に起工、3年間の工事期間を経て完成しました。

建設費用は旧下吉田町在郷軍人林を恩賜林組合に売却した300万円を基礎資金とし、不足分は市民の浄財で賄われました。

忠霊塔の構造は鋼板一文字葺鉄筋コンクリート五層建で、大阪四天王寺の五重塔をモデルとしています。

高さは19.5メートル(本体部分13メートル、相輪6.5メートル)で、基礎部分は7.3メートル四方となっています。

建設当時の富士吉田市では鉄筋コンクリート造りの建物が珍しく、山の中腹という立地での建設は技術的にも困難を極めました。

しかし、戦争を経験した人々や家族を亡くした多くの方々の想いと熱意によって、故郷の象徴である富士山が一望できる新倉山に建立されました。

展望デッキからの眺めは絶景

忠霊塔の裏手には2015年に設置された展望デッキがあります。

このデッキは増え続ける観光客の安全を確保するために設置されたもので、それまでは危険な急傾斜地に立ち入らなければ五重塔と富士山を一枚の写真に収めることができませんでした。

展望デッキからの眺めは本当に絶景で、眼下には富士吉田市の街並みが広がり、その向こうには雄大な富士山がそびえ立っています。

左右に大きく裾野を広げた富士山の美しいシルエットは、まさに日本の象徴と呼ぶにふさわしい姿でした。

デッキは複数の段に分かれており、どの位置からでも美しい景色を楽しむことができます。

ただし、人気スポットのため多くの観光客が訪れており、特に土日や桜の季節には30分から1時間以上の待ち時間が発生することもあります。

五重塔のバックに富士山が見える景色は別格

展望デッキから見る五重塔と富士山の組み合わせは、まさに別格の美しさでした。

朱色の五重塔、青い空、白い雪を被った富士山のコントラストは、何度見ても飽きることがありません。

この景色がミシュランガイドやナショナルジオグラフィックの表紙を飾った理由がよく分かります。

日本の美しさを象徴する要素がすべて一つの構図に収まっており、まさに「NIPPON」を体現した風景だと感じました。

写真撮影をする際は、早朝や夕方の光の条件が特に美しく、多くの写真家がこの時間帯を狙って訪れています。

私が訪れた朝の時間帯も、柔らかい光に照らされた五重塔と富士山の組み合わせが非常に美しく、心に残る光景でした。

桜がなくても充分絶景を堪能できる

新倉山浅間公園といえば桜の季節の美しさで有名ですが、桜がない時期でも十分に絶景を堪能することができます。

我々が訪れたのは7月でしたが、青い空と緑の木々、そして五重塔と富士山の組み合わせは十分に美しく、訪れる価値のある景色でした。

春には約650本のソメイヨシノが一斉に花を咲かせ、富士山、五重塔、桜という日本の三大アイコンが一枚の写真に収まる奇跡的な構図が楽しめます。

しかし、それ以外の季節でも、新緑の季節の青々とした木々、秋の紅葉、冬の雪景色など、四季折々の美しさがあります。

特に冬の晴れた日には、澄んだ青空のもと雪を被った美しい富士山の姿を望むことができ、空気が澄んでいるため富士山がより鮮明に見えます。

どの季節に訪れても、それぞれの美しさを楽しむことができるのが新倉山浅間公園の魅力の一つです。

目線を左にやると、町の景色が一望できます。

下りは階段で

展望デッキで絶景を十分に堪能した後、下りは398段の咲くや姫階段を使用しました。

登りではスロープルートを選択しましたが、下りは階段の方が早く降りることができるため、階段ルートを選択しました。

下りの階段は登りほどきつくありませんが、398段という数は相当なものです。

途中で何度か休憩を取りながら、ゆっくりと降りていきました。

階段からも富士山の景色を楽しむことができ、角度が変わることで異なる表情の富士山を見ることができました。

途中に「愛宕神社」

階段を降りている途中、愛宕神社という小さな神社がありました。

この神社は忠霊塔への階段の途中に鎮座しており、多くの参拝者が立ち寄る場所となっています。

愛宕神社は火防の神様として知られており、火災や盗難除けのご利益があるとされています。

例祭は1月25日と7月第3土曜日に行われており、地域の人々の信仰を集めています。

小さな神社ですが、その歴史は古く、新倉富士浅間神社の末社として大切に維持されています。

階段の途中で一息つきながら、こちらの神社でも参拝させていただきました。

「愛宕神社」の歴史

宕神社は火防の神様である火産霊神(ほむすびのかみ)を祀る神社で、全国各地に存在します。

新倉山の愛宕神社も同様に火災から人々を守る神様として地域の信仰を集めています。

江戸時代から明治時代にかけて、木造建築が主流だった時代には火災は非常に恐れられる災害でした。

そのため、火防の神様である愛宕神社への信仰は非常に厚く、各地域に愛宕神社が建立されました。

新倉山の愛宕神社も、地域の人々が火災から守られることを願って建立されたもので、現在でも地域住民や参拝者から大切にされています。

忠霊塔への参拝の途中で立ち寄る人も多く、新倉山浅間公園の重要な構成要素の一つとなっています。

再び赤鳥居へ

階段を降り切って、再び新倉富士浅間神社の赤い鳥居のところに戻ってきました。

登る前に見た景色とは異なり、忠霊塔での絶景体験を経た後では、同じ景色でもより深く感じることができました。

赤鳥居のバックに見える富士山は最高

下山後に改めて見る赤い鳥居と富士山の組み合わせは、登る前に見た時以上に美しく感じられました。

忠霊塔からの俯瞰的な景色とは異なり、鳥居越しに見る富士山は親しみやすく、温かみのある印象を与えてくれます。

朱色の鳥居と富士山のコントラストは時間帯によって表情を変え、朝の柔らかい光、昼の強い日差し、夕方の温かい光など、それぞれ異なる美しさを見せてくれます。

私が訪れた朝の時間帯は、清々しい空気の中で鳥居の朱色が特に鮮やかに映えていました。

なぜか季節外れの紅葉があり、紅葉をバックに観る富士山も良かった

7月という季節にも関わらず、境内の一部で季節外れの紅葉を発見しました。

おそらく特定の樹種や立地条件の影響で色づいていたのだと思いますが、この予期しない紅葉が景色にアクセントを加えてくれました。

緑の木々の中に点在する赤や黄色の葉と、朱色の鳥居、そして富士山の組み合わせは、通常の桜の季節とは異なる独特の美しさを持っていました。

自然の偶然が生み出した美しい光景で、この時期に訪れたからこそ見ることができた特別な景色だったと思います。

このような予期しない発見があるのも、実際に現地を訪れる醍醐味の一つです。

写真や動画では伝わらない、その場の空気感や偶然の美しさを体験することができました。

ふと右に視線をやると、富士急ハイランドが見えました。

最後の階段を下っていきます。

世界に発信される日本の美

新倉山浅間公園から見る五重塔と富士山の景色は、近年SNSを通じて世界中に拡散され、外国人観光客にも大変人気のスポットとなっています。

特にInstagramでは「#mtfuji #pagoda」のハッシュタグで多くの投稿がされており、日本の美しさを世界に伝える重要な役割を果たしています。

この景色が多くの人を魅了する理由は、一枚の写真に日本らしさが凝縮されているからでしょう。

古来より信仰の対象とされてきた富士山と、日本の伝統建築である五重塔の組み合わせは、日本文化の本質を表現していると言えます。

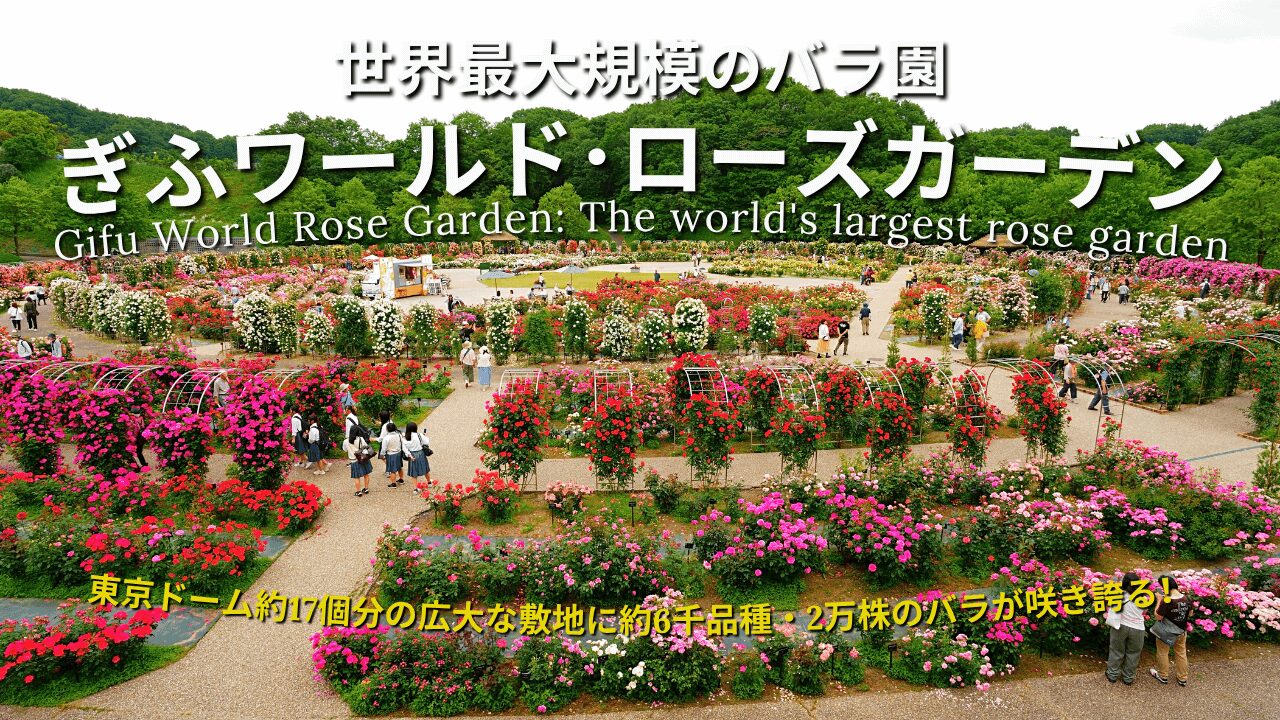

大石公園 – ラベンダーと富士山の競演

新倉山浅間公園での絶景を堪能した後、次に向かったのは河口湖の北岸に位置する大石公園です。

ここは特にラベンダーの季節に美しい景色を楽しむことができる公園として知られています。

大石公園の歴史と成り立ち

大石公園は河口湖の北岸、大石地区に位置する公園で、富士山の絶景スポットとして整備されました。

この地域は古くから富士山を望む景勝地として知られており、地元の人々に愛されてきました。

現在の公園としての整備が本格的に始まったのは1990年代からで、河口湖町が観光振興の一環として段階的に整備を進めてきました。

特にラベンダーの栽培が始まったのは2000年代に入ってからで、北海道の富良野にインスピレーションを得て、富士山をバックにしたラベンダー畑の創出が図られました。

公園名の「大石」は、この地域の古い地名に由来しています。

昔からこの地域には大きな石があったとされ、それが地名の由来となったと言われています。

現在も公園内には自然の巨石が残されており、自然と人工の調和を感じることができます。

四季折々の花と富士山の競演

大石公園の最大の魅力は、一年を通じて様々な花と富士山の美しいコラボレーションを楽しめることです。

園内には90種類以上の花々が植えられており、季節ごとに異なる表情を見せてくれます。

大石公園の年間花暦

- 4月〜5月: 芝桜、チューリップ

- 6月下旬〜7月中旬: ラベンダー(ハーブフェスティバル開催)

- 6月下旬〜10月初旬: ベゴニア(花のナイアガラ)

- 8月〜9月: ひまわり、コスモス

- 10月中旬〜下旬: 紅葉、コキア

- 11月〜3月: イルミネーション

特に印象的だったのは、全長350メートルにわたる花街道です。

この花街道では、ラベンダーだけでなく様々な花々が植えられており、歩きながら富士山の絶景と多彩な花の美しさを同時に楽しむことができます。

ラベンダーと富士山の絶景

我々が訪れた7月は、まさにラベンダーが満開の時期でした。

紫色の美しいラベンダー畑が園内に広がり、その向こうに雄大な富士山がそびえ立つ光景は、まるで絵画のような美しさでした。

ラベンダー畑に足を踏み入れた瞬間、爽やかで上品な香りに包まれました。

紫色の花穂が風に揺れる様子は非常に美しく、その向こうに見える富士山とのコントラストは息をのむほどでした。

ラベンダーの畑の中を歩きながら富士山を眺めるという贅沢な体験は、日常では決して味わえない特別な時間でした。

大石公園のラベンダーは、品種にもこだわりがあります。主に「おかむらさき」という品種が栽培されており、香りが強く、色も鮮やかな紫色を楽しむことができます。

また、一部では「はなもいわ」という品種も栽培されており、異なる紫色のグラデーションを楽しめます。

大石公園での癒しのひととき

花々を楽しんだ後は、公園内の売店でソフトクリームを購入しました。

ラベンダー・バニラミックスという、この土地ならではの特別なフレーバーです。

ラベンダーソフトクリームの味

最初はラベンダー味のソフトクリームに少し不安がありましたが、実際に食べてみると上品で爽やかな味でした。

バニラの甘さとラベンダーの香りが絶妙にマッチしており、暑い夏の日にぴったりの refreshing な味わいでした。

ラベンダー畑を眺めながら食べるソフトクリームは、五感すべてでこの土地の魅力を感じることができる特別な体験でした。

また、富士山の形をした容器に入ったミネラルウォーターも購入しました。

この商品は大石公園限定のもので、富士山の天然水が使用されています。容器は持ち帰ることができ、旅の記念品としても最適です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 開園時間 | 24時間(売店は9:00-17:00) |

| 入園料 | 無料 |

| 駐車場 | 無料(普通車約40台) |

| ラベンダー見頃 | 6月下旬〜7月中旬 |

| 花街道の長さ | 350メートル |

| 植栽花種 | 90種類以上 |

河口湖ハーブフェスティバル

私が訪れた時期は、ちょうど「河口湖ハーブフェスティバル」の開催期間中でした。

このフェスティバルは毎年6月下旬から7月中旬にかけて開催され、大石公園と八木崎公園を会場として様々なイベントが行われます。

フェスティバル期間中は、ラベンダーの摘み取り体験やハーブティーの試飲、地元の特産品の販売などが行われており、単に花を見るだけでなく、様々な体験を通じてこの土地の魅力を感じることができます。

大石公園は、富士山の絶景と美しい花々、そして地域の温かいおもてなしが一体となった、河口湖観光の重要なスポットです。

一年を通じて異なる表情を見せてくれるこの公園は、何度訪れても新しい発見がある魅力的な場所でした。

ふじさんデッキ – 富士山を見るためだけの贅沢空間

大石公園でのラベンダー鑑賞を終えた後、次に向かったのは「ふじさんデッキ」です。

大石公園からの移動中にも富士山が観れます。

ここは2018年11月にオープンした比較的新しい観光スポットで、「富士山を見るためだけに作られた贅沢な展望デッキ」として話題になっている場所です。

ふじさんデッキの歴史と設立背景

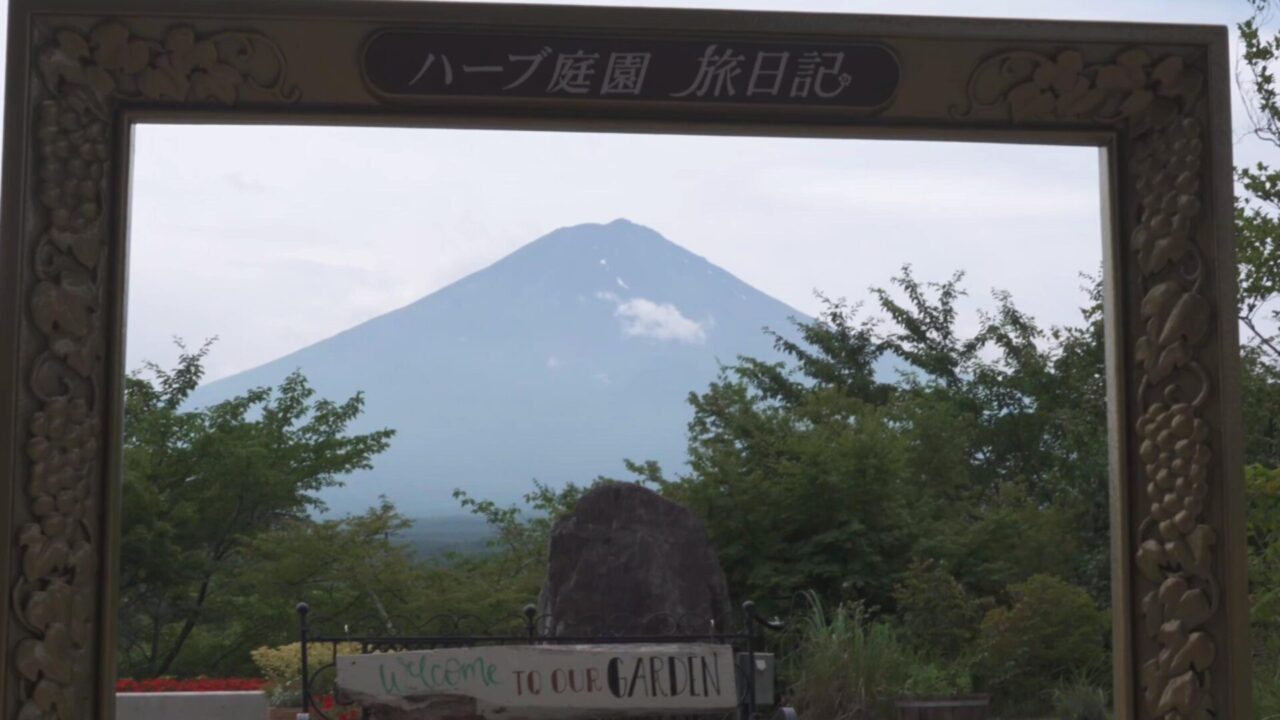

ふじさんデッキは、ハーブ庭園「旅日記」富士河口湖庭園の一部として2018年11月にオープンしました。

この施設の設立には、河口湖の観光振興と富士山の美しさをより多くの人に伝えたいという想いが込められています。

デッキの設計においては、「日本一富士山をキレイに見ることができる場所」を目指すことがコンセプトとされました。

河口湖周辺の地形を詳細に調査し、最も美しく富士山を望むことができる角度と高さを計算して建設されたのがこのデッキです。

高さ13メートルの展望デッキからは、富士山の裾野まで一望でき、手前に広がる庭園との調和も美しく設計されています。

単なる展望台ではなく、富士山を主役とした総合的な景観を楽しめる施設として注目を集めています。

ふじさんデッキへの行き方

駐車場から、ハーブ庭園「旅日記」富士河口湖庭園の横を通って奥に進みます。

更に奥に進むと赤丸で囲った噴水エリアが出てきます。

噴水エリアの横にふじさんデッキの案内看板があります。

更に上に登っていくと、赤丸の所に出てきます。

テーブルと椅子が置いてあります。

ここらあたりで振り返ると、富士山が顔を出しています。

赤丸で囲った個所に来ると、撮影スポットがいくつかあります。

富士山を額縁構図で撮影できます。

また「どこでもドア」みたいなものがありました。

ふじさんデッキに入るには、入館料が必要です。

- 大人(高校生以上)500円

- 小人(小中学生)300円

- 幼児無料

- 営業時間10:00〜17:00

展望デッキからの絶景体験

ふじさんデッキに到着すると、まずその立派な造りに驚かされました。

木造の温かみのある展望デッキは、周囲の自然環境と見事に調和しており、富士山を邪魔することのないデザインが印象的でした。

デッキからの富士山体験

13メートルの高さから見る富士山は、確かに今まで見た中で最も美しいものでした。

手前に広がる季節の花々、中景の河口湖、そして背景の富士山という三層構造の景色は、まさに日本の美を凝縮したような光景でした。

デッキの設計者の「富士山を最も美しく見せる」という意図が十分に実現されていることを実感しました。

特に素晴らしかったのは、デッキからの視界の広さです。

富士山の裾野まで遮るものがなく、山の全体像を把握することができます。

また、手前の庭園には季節ごとに異なる花が植えられており、富士山とのコラボレーションを楽しむことができます。

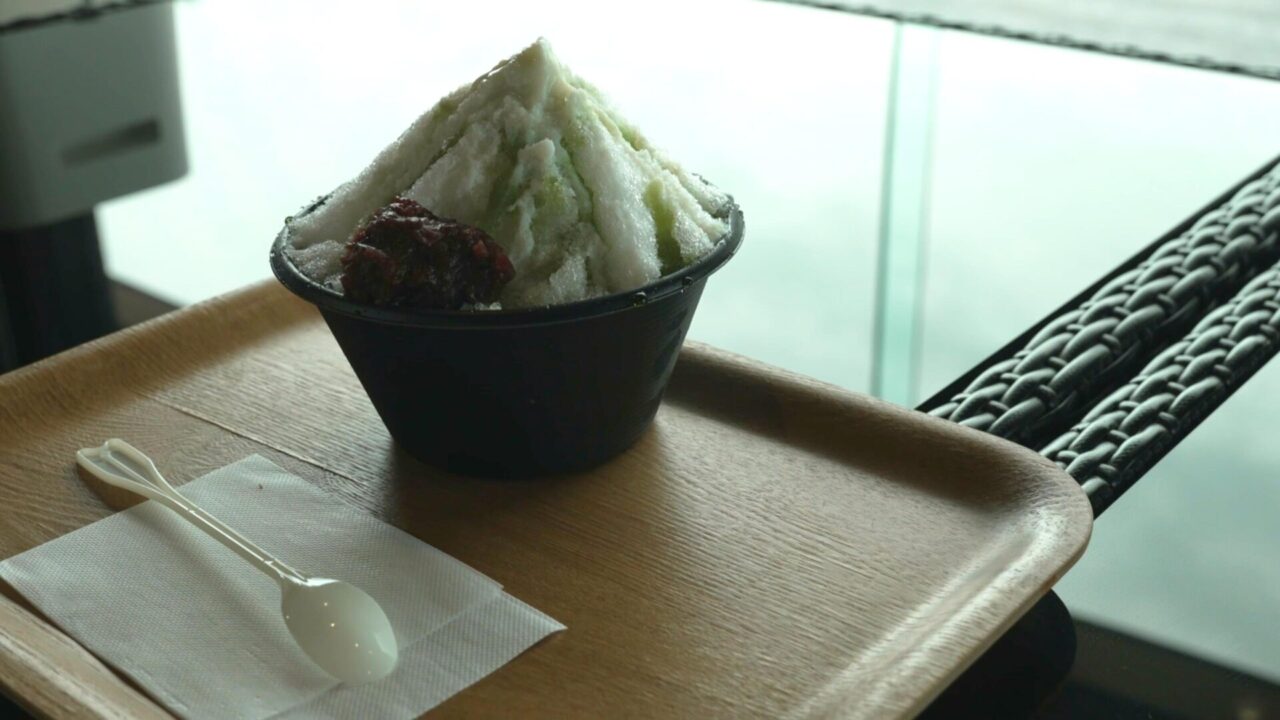

ふじパノラマカフェでの癒し時間

ふじさんデッキの2階には「ふじパノラマカフェ」があり、富士山を眺めながらゆったりとカフェタイムを楽しむことができます。

私たちもここで休憩することにしました。

私たちは「ふじさんかき氷〜グリーン〜」と抹茶を注文しました。

ふじさんかき氷は、富士山をモチーフにした美しい盛り付けのかき氷で、グリーン味は抹茶ベースの上品な味わいでした。

暑い夏の日にぴったりの refreshing なスイーツで、富士山を眺めながら食べるかき氷は格別でした。

抹茶も本格的で、和の心を感じながら富士山を眺めるという、日本らしい贅沢な時間を過ごすことができました。

カフェの窓からは富士山が一望でき、座席からの眺望も抜群です。

室内は適度に冷房が効いており、夏の暑さを避けながら景色を楽しむことができる設計になっています。

話題の逆さ富士テーブル体験

ふじパノラマカフェの最大の話題は、「逆さ富士テーブル」です。

カフェのテーブルは特殊な鏡面仕上げになっており、スマートフォンをテーブルにかざすと、画面に逆さ富士が映るという仕組みになっています。

逆さ富士テーブルの体験

実際にスマートフォンをテーブルの上にかざしてみると、画面に美しい逆さ富士が映りました。

この仕組みは非常によく考えられており、まるで湖面に映った富士山のような美しい画像を撮影することができます。

SNS映えする写真が簡単に撮れるため、多くの観光客がこの体験を楽しんでいました。

私もこの逆さ富士が見たくてふじさんデッキを訪れたのですが、期待以上の体験でした。

この逆さ富士テーブルは、技術と自然の美しさを組み合わせた現代的なアトラクションです。

従来の「水面に映る逆さ富士」を天候や時間に関係なく体験できるのは、画期的なアイデアだと感じました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| オープン | 2018年11月 |

| デッキの高さ | 13メートル |

| 入場料 | 大人500円、小人(小中学生)300円 |

| 営業時間 | 9:00-17:00(季節により変動) |

| 駐車場 | あり(無料) |

大温室にもチラっと

帰りがけに大温室もチラっと覗いていきました。

温室内には様々なハーブが栽培されています。

また、温室内外には様々な花があり、楽しめました。

意外と穴場かも

忍野八海や大石公園は、物凄い外国人観光客が押し寄せてましたが、ここふじさんデッキは土曜日でも比較的空いてました。

富士山を綺麗に観ることもできますし、逆さ富士テーブル体験もできるので、穴場としておすすめできます。

富士山パンケーキ

2日目の昼食は、「富士山パンケーキ」で食べました。

世界遺産である富士山の溶岩で作られた「富士山溶岩窯」では、溶岩が持つ遠赤外線効果により、分子の揺れをおこし、パンケーキが高温・短時間で焼き上がります。

必要な水分が蒸発することがないため、ふわっとろっとした食感溢れる、至福な美味しいパンケーキが焼き上がります。

普通の窯とは違い、表面が焦げずにジワジワと熱が入り、肉汁、旨み、味、を逃がさないで仕上げた味わいとなっています。

富士山パンケーキ 3枚/1,408円(税込)

富士山パンケーキの看板商品。

マスカルポーネを練りこみ、リコッタチーズの食感を大切に焼き上げました。

口の中でふんわ~り溶けて、チーズの爽やかな風味が優しくお口に広がります。

ふわっとろで、至福のパンケーキでした!

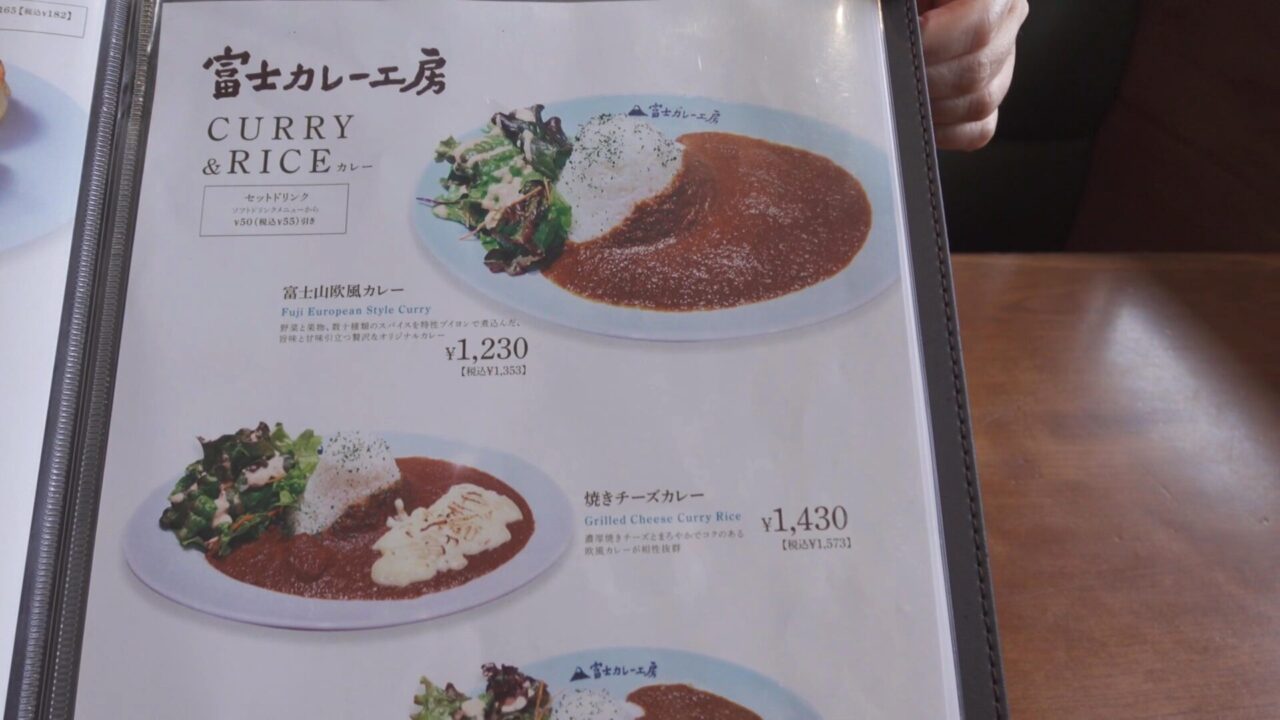

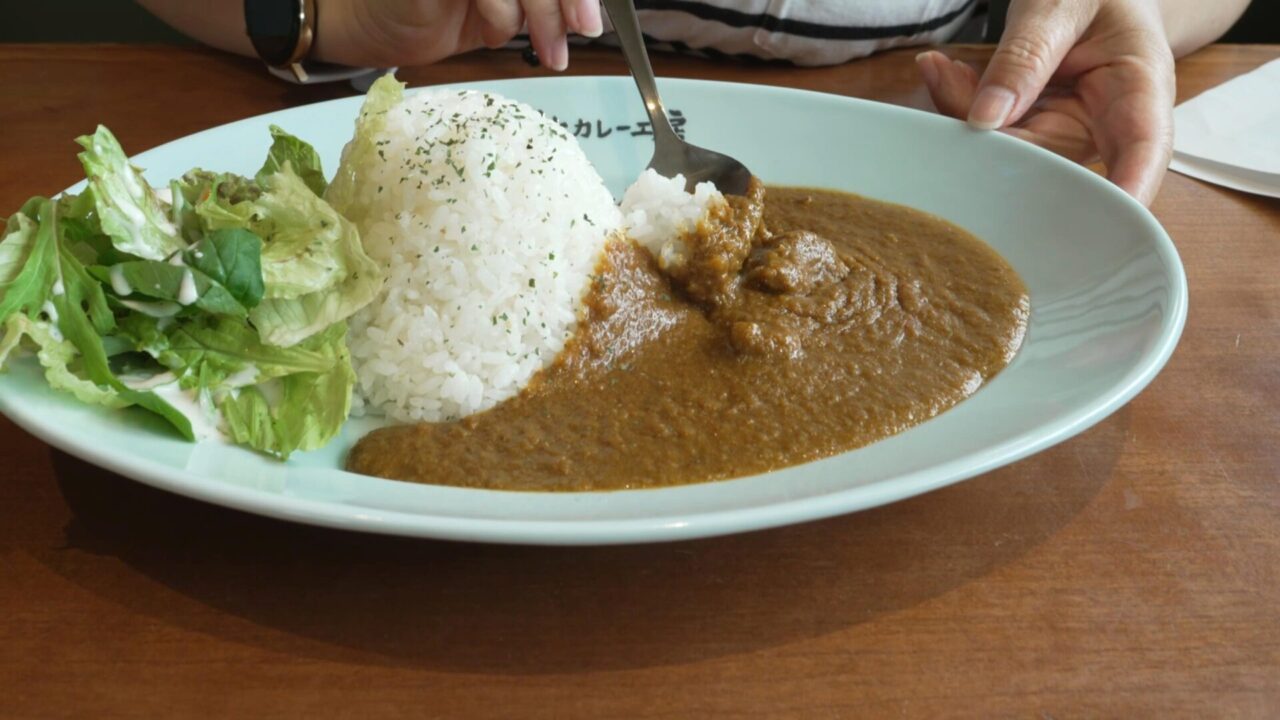

富士山欧風カレー Mt.Fuji European style curry 1,353円(税込)

野菜と果物、5種類のスパイスを特性ブイヨンで煮込んだ、旨味・甘味引立つ贅沢なオリジナルカレー。

5種のスパイスと特製ブイヨンの奥深い味わいで、美味しかったです!

店内の雰囲気もお洒落で食事も美味しく、おすすめです。

本栖湖 中ノ倉峠 展望デッキ

旅の最後は、帰り道に「本栖湖 中ノ倉峠 展望デッキ」に寄りました。

千円札と旧五千円札に描かれている「逆さ富士」は、本栖湖畔から見える富士山の風景をモチーフにしており、運が良ければその景色が観れます。

我々が訪れた際は、雲がかなりかかってしまっており、ほんの少しだけ富士山が顔を出していました。

それでも沢山の富士山の色々な表情を楽しめたので、大満足の旅でした。

まとめ

今回、富士山がどうしても観たくなって行った旅でした。

でも、なぜ月に10日くらいしか富士山が見れない7月に行ったのか??

我々は、普段は出不精です。

暑い中外出するのは嫌ですし、寒い中外出するのも嫌いです。

また、人混みも苦手です。

なので、桜や紅葉の季節は良いと思いますが、恐ろしい外国人観光客の数が怖くて足が遠のいてしまいます。

また、真夏も暑くて動けないので、7月に行くことにした、という訳です。

1日目は曇りで富士山が見えなくて残念でしたが、2日目は奇跡的に富士山が観れてラッキーでした。

梅雨の合間だったので、本当に奇跡的に富士山と出会うことができました。

この感動を是非動画でお楽しみください!

最近動画をやり始めて思うのは、旅の思い出は写真よりも動画の方が鮮明に蘇ってくる、ということです。

実際にその場で見ていた景色よりも動画で観た方が奇麗だったりもします。

写真だと最近はアルバムも作成しないけど、動画だとYoutubeで気楽に観れるので旅の振り返りには最適です。

今後も「カメラ」カテゴリーでは、旅の思い出やカメラ機材などのブログを随時更新していきます。

それでは、楽しいオーディオ・ビジュアルライフを!!

※この記事の内容はあくまで個人の見解で、間違っていたり、最新でない可能性があります。できるだけ公式サイトのリンクを貼っておきますので、正しい情報は公式サイトをご確認ください。

コメント